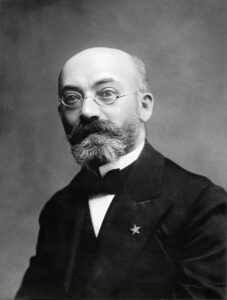

Dr Zamenhof, ou l’histoire d’un docteur juif polonais qui inventa une langue

Entre le pôle universitaire yonnais et le Pont-Rouge, sur la rue Hubert-Caillé, se trouve un double rond-point. Celui-ci porte le nom d’un drôle d’ophtalmologiste polonais, le docteur Zamenof, à l’origine d’une langue bien singulière : l’Esperanto.

Né en 1859 à Białystok, alors située dans l’Empire russe, Louis-Lazare Zamenhof grandit dans une ville marquée par une grande diversité linguistique et culturelle. On y parle principalement yiddish, mais la population comprend également d’importantes communautés polonaises, russes et allemandes. Cette cohabitation est cependant loin d’être paisible : Zamenhof est témoin, dès son enfance, des tensions et discriminations nourries par l’incompréhension mutuelle.

Convaincu que la barrière des langues constitue un obstacle majeur à la paix entre les peuples, il se lance dans un projet audacieux : créer une langue universelle, simple, neutre, qui permettrait à tous de se comprendre sans effacer les langues nationales. En parallèle de ses études d’ophtalmologie, il élabore cette langue nouvelle, qu’il publie en 1887 sous le pseudonyme de « Doktoro Esperanto », c’est-à-dire « le docteur qui espère ». Le manuel s’intitule alors Lingvo Internacia (Langue internationale), mais les premiers utilisateurs adoptent rapidement le pseudonyme de l’auteur pour désigner la langue elle-même : l’espéranto.

Dès lors, cette langue construite va se répandre à travers l’Europe, puis dans le monde entier. Des journaux, des livres, des poèmes sont publiés en espéranto, et les premiers congrès internationaux rassemblent plusieurs centaines de personnes venues de tous horizons. Le congrès prévu en 1914 à Paris devait réunir près de 3 000 participants, mais l’éclatement de la Première Guerre mondiale en empêchera la tenue.

Un essort contrarié

Zamenhof meurt en 1917 sans avoir vu son rêve pleinement réalisé. Si la guerre a mis un frein à l’expansion de l’espéranto, l’entre-deux-guerres voit pourtant une revitalisation du mouvement. L’idée de faire de l’espéranto une langue de travail de la Société des Nations (organisation établie après la Première Guerre mondiale, ancêtre de l’Organisation des Nations Unies) est même sérieusement envisagée, mais échoue à cause du veto du délégué français, craignant que cela remette en cause le rôle du français comme langue diplomatique.

Les décennies suivantes sont difficiles pour les espérantistes, qui deviennent la cible des régimes autoritaires : les pays fascistes y voient une conspiration juive, les Japonais une infiltration occidentale socialiste, tandis que les staliniens considèrent l’espéranto comme une pratique cosmopolite et bourgeoise.

Une renaissance discrète mais durable

Mais revenons à ce rond-point, et au lien particulier entre l’espéranto et La Roche-sur-Yon. En 1996 est fondée l’association Espéranto-Vendée, chargée de coordonner les actions des différents groupes espérantistes du département. Elle organise notamment des stages d’apprentissage de la langue, ainsi que des rencontres avec des espérantistes venus de l’étranger.

Trois ans plus tard, l’association propose de baptiser le nouveau rond-point de la rue Hubert-Caillé en l’honneur du créateur de l’espéranto. Le 18 septembre 1999, la plaque portant l’inscription suivante est officiellement dévoilée par Jacques Auxiette, maire de la ville de 1977 à 2004, et Henri Masson, président d’Espéranto-Vendée :

ROND-POINT du Dr ZAMENHOF

Inventeur de l’Esperanto 1859-1917

En définitive, même si l’Esperanto n’est pas devenu la langue de communication internationale dont avait rêvé le Dr. Zhamenhof, elle a créée une communauté transnationale unique, riche de centaines de milliers de locuteurs à travers le monde.

Pour en apprendre plus sur l’espéranto :

Site de l’association Espéranto-Vendée

Site multilingue pour apprendre la langue internationale espéranto – lernu.net

Léo Fonteneau BUT IC ML

Sources textes :

Espéranto-Vendée

Rétrospective de la Langue Internationale espéranto en Vendée – YouTube

Ouest-France 01/02/1999 et 20/09/1999